映画芸術を活用した魅力あるまちづくり計画を中長期的に見据えた「福島浜通りシネマプロジェクト」。

2022年の夏に経済産業省と映画24区の共同事業として実施されて以降、毎年継続されてきた。

第3回目は2024年は11月に開催。他県から双葉町に移住されてきた方々も出始め、住民数も100人を超えた。

双葉駅前には震災以来13年ぶりに外で遊ぶ子供たちの声が聞こえてくるようになった。

ものすごいスピードで変わっていく新しい双葉町。一方で何年経っても変わらない双葉町。

若者たちのカメラが向く先にはその両面を「映画」という形で記録していく。

映画監督やプロのスタッフ・俳優と共に双葉町で映画づくり体験に奮闘する若者たちの姿をリポートする。

映画づくりのために集まった参加者はほぼ映画づくり未経験者。

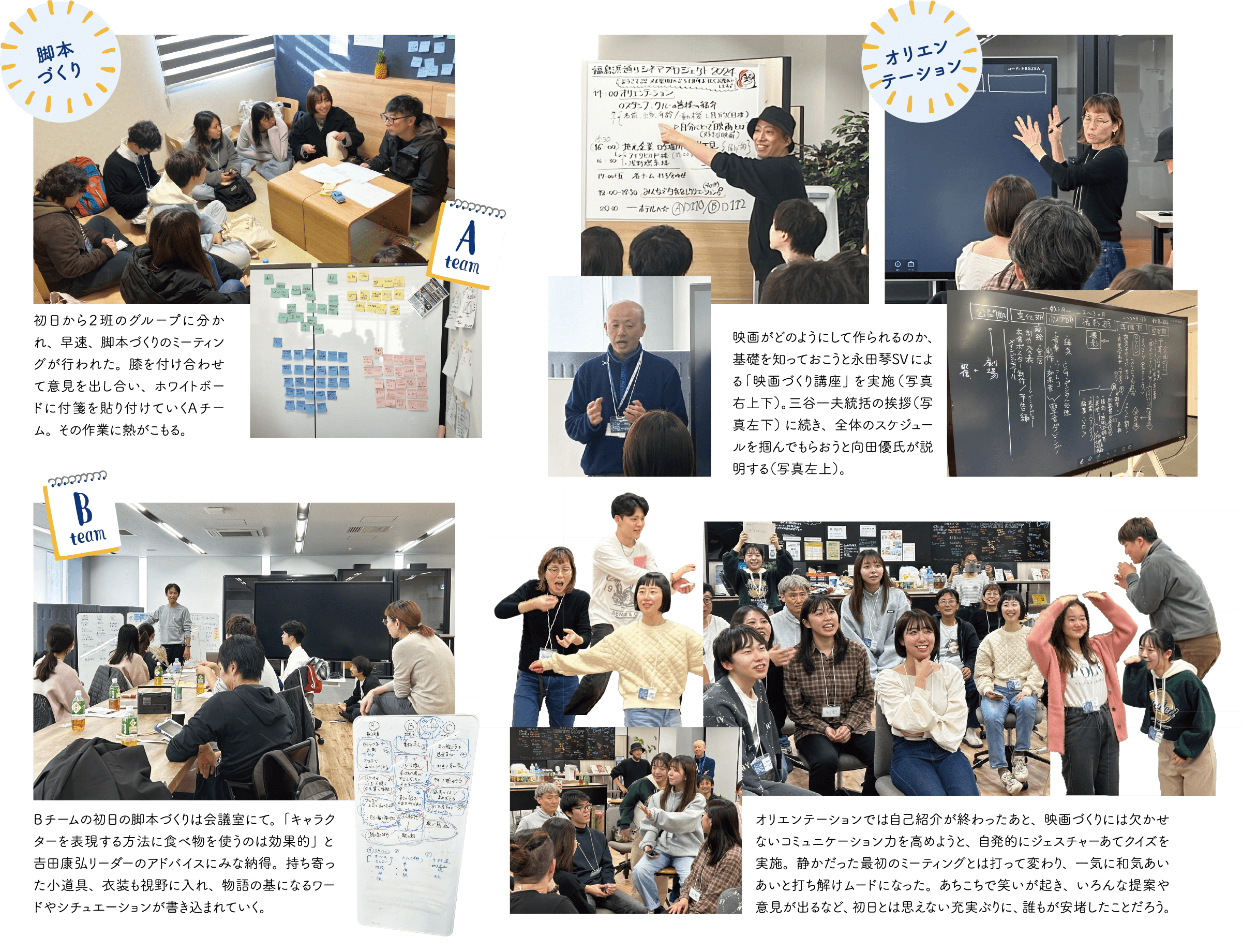

オリエンテーションを通して映画制作の説明を受け、早速、脚本づくりへ。

日本全国から集まった参加者はみな初対面。初めて双葉町を訪れる人がほとんどで、中には「東京以北に行ったことがなかった」大阪出身の学生も。「東日本大震災の傷跡がそのまま残り、人がほとんど住んでいない町が存在していることに驚いた」人も多かった。被災地の人々が恐れるのは震災の記憶が薄れること。避難指示が出ていた地域のことを知らない若い世代が本プロジェクトに参加し、福島浜通り・双葉町を訪れることによって被災地の現実を知ることはとても意義深いことに思う。

JR双葉駅に集合した一行はバスで、双葉町産業交流センター内にあるコワーキングスペース「FUTABAポイント」へ。本部スタッフの挨拶に続き、各人の自己紹介が行われた。緊張のせいか、ぎこちなさが残る。5日間を通してロケハン、脚本づくり、撮影、編集、観客を入れての上映会と、映画づくりの全工程を完成させることは、一見無茶なようにも思える。だが、プロのスタッフたちのサポートを受けながら、同世代の仲間たちと力をあわせれば、必ず成果は得られる。まずはコミュニケーションを取ることが大切と、オリエンテーションが行われた。

「人生は嘘がないと生きていけない。最高の嘘=映画をつくりましょう」(市井昌秀リーダー)、「映画づくりに正解不正解はない。すべては自分次第。後悔のないように」(𠮷田康弘リーダー)、「発言を恐れず言いたいことは言う。お互いのことを頑張って信頼していきましょう」(永田琴SV)と、リーダーを務める3人の監督たちの言葉に熱心に耳を傾ける学生たちの姿が印象的だった。

さらにチーム分けが発表となったこの日から脚本づくりがスタート。みんなで夕食前にロケハンに出かけたときの感想をもちより、まずは意見を出し合う。ホワイトボードに書き出されたワードから、完成する映画のイメージを固めていった。

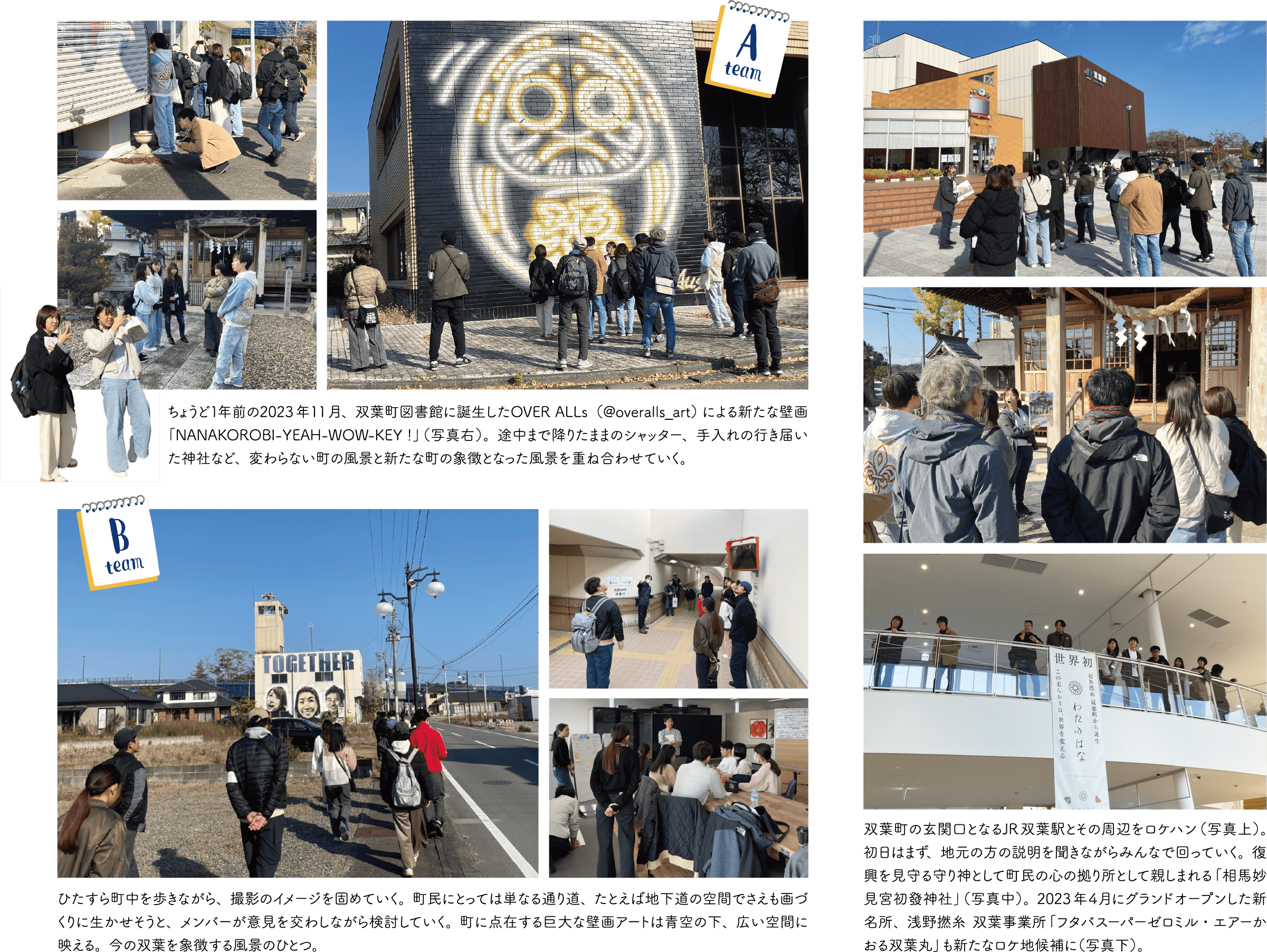

居住人口ゼロの状態が10年以上続いた双葉町には、ほかの町には見られない風情が漂う。

今しか撮れない撮影場所探しにも力が入る。

物語を組み立てるうえで重要になってくるのは、舞台となる撮影場所。初日はみんなで海や神社、駅周辺、壁画が点在する街中などを一通り見て回り、作りたい映画のイメージをそれぞれ膨らませていく。

「2時46分で止まっている時計、消防署のひんまがったままのシャッターなど、5m歩くたびに心が動かされ、言葉にできない感情が生まれた」(荒川佳恵さん)「新舎と旧舎が並んでいる――過去と今をつなぐ象徴のような風景が衝撃的だった」(伊丹光さん)「壊されることを前提に描かれた壁画は今、ここでしか撮れない映像」(髙尾優希さん)と、初めて訪れる双葉に感銘を受ける参加者も多く、それがどう映画づくりに生かされるのか、気になるところだ。

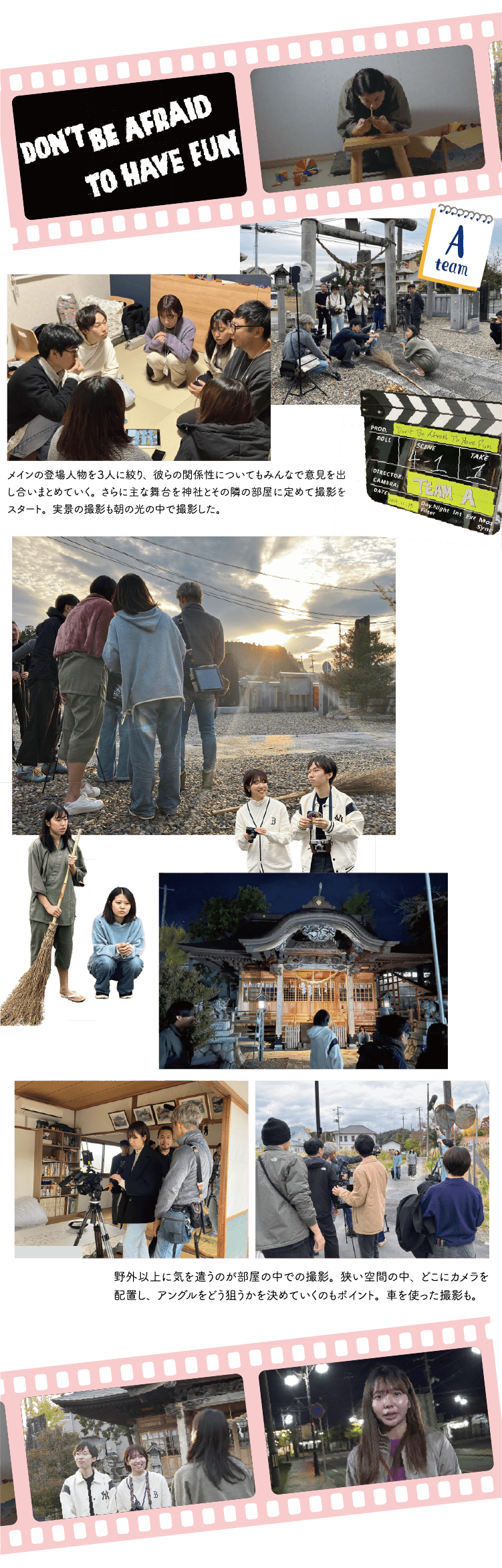

Aチームは「安全・安心第一」「少数派を排除しない」「常識を疑う」方針を市井リーダーが示唆。自主的に意見が出てくるのをじっと待つ姿勢を貫く。一方、Bチームはロケハン途中に遭遇した美しい夕焼けを見ながら、「この美しさを撮影する時間はほんのわずか。狙って一カットくらいしか撮れない」と、撮影を念頭においた𠮷田リーダーからの情報を共有する。

いずれのチームも「震災」や「復興」というテーマに縛られることなく、自由な発想で意見を交わしていくのが頼もしい。それぞれロケハンで感じたことをそれぞれ発表し合い、書き出されていく数々のワード、付箋の多さにも圧倒される。

脚本に落とし込んだら、次は撮影準備へ。順撮りで撮るか、効率よく撮っていくかによっても撮影工程・手順は変わってくる。再びチームごとに撮影スケジュールを話し合い、何が必要なのか、どんな段取りで進めていくかを念入りにチェック。実質3日間という限られた時間を有効に活用するべく、ロケハンで得た情報を基に、早くも2日目の午後からの撮影に備えた。

ロケハン、脚本づくりが終わり、映画づくりのメインとなる撮影にシフト。

演技指導、さらに撮影・録音の技術指導を受けながら撮影は進む。

脚本があがったらいよいよ本格的な撮影準備へ。プリントアウトした脚本はチームのメンバーはもちろん、本部スタッフとも共有し、撮影プランを具体的に練っていく。分刻みの撮影スケジュールには、どこでどのシーンを撮影するかを明確に表記、効率良く動けるよう配慮する。

Aチームはシーンにあわせた衣装香盤表を作成。演者にシーンで使う衣装を着用してもらった写真を資料に入れ込む力の入れよう。Bチームも商業映画で使用されているものと遜色ない香盤表が作成され、撮影がスタートした。

現場には本格的なカメラや録音機材が用意され、技術スタッフが基本的な操作方法をレクチャーする。実際手にするのは初めてというカチンコの打ち方も教わり、最初はこわごわだった機材の扱い方も撮影が進むにつれ、どんどん様になっていく。

Aチームは撮影2日目、ナイトシーンを決行。全国的に気温が高かった晩秋だったが、さすがに福島の夜は肌寒く、防寒と安全対策をしっかりとったうえで迅速に行われた。静謐な夜の神社の灯りが神秘的に映り、満足のいくシーンになったのではないだろうか。また、翌日は本プロジェクト初のエキストラを呼び込み駅前で撮影。わずかなシーンではあったが、住民参加が叶った記念ショットとなった。

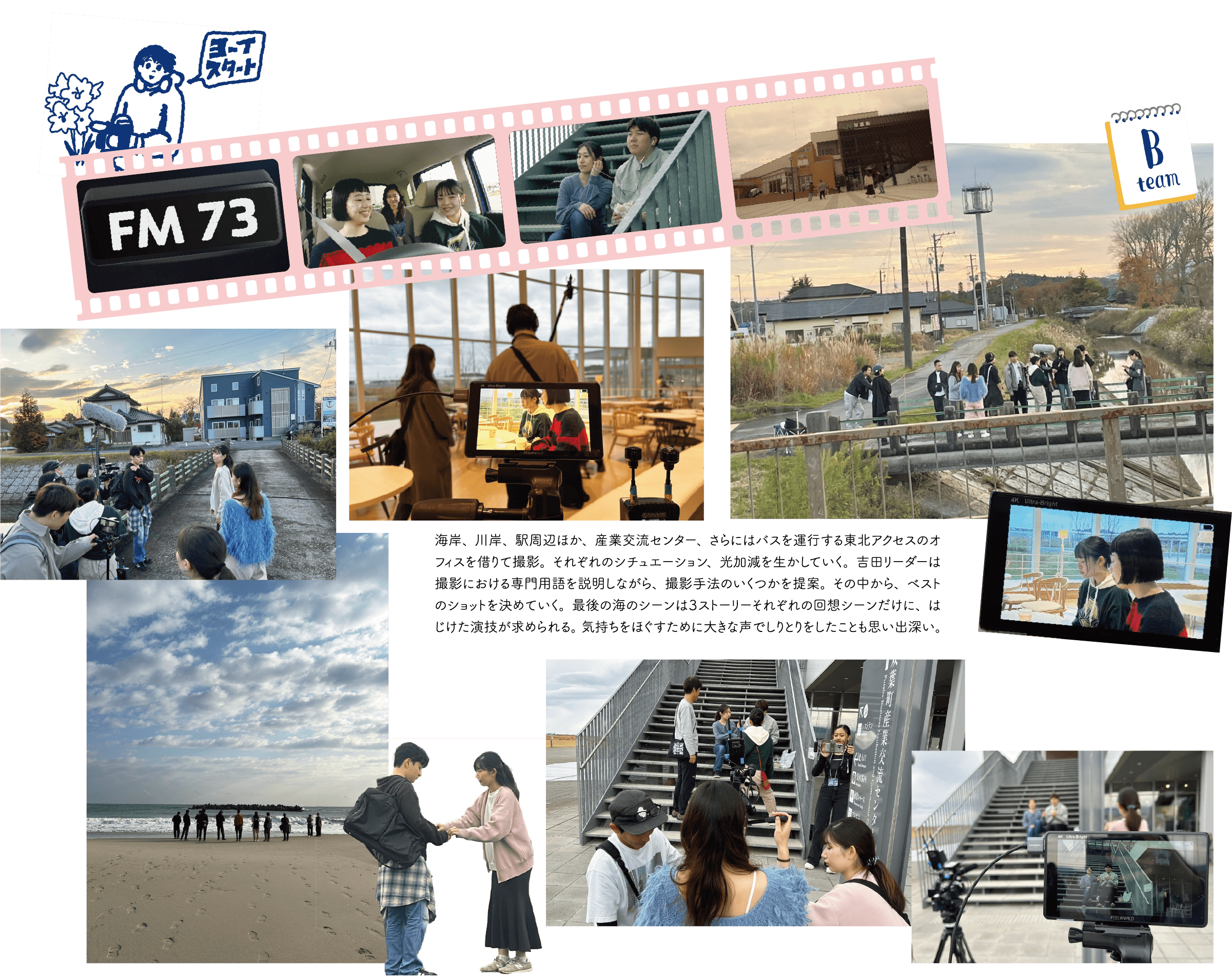

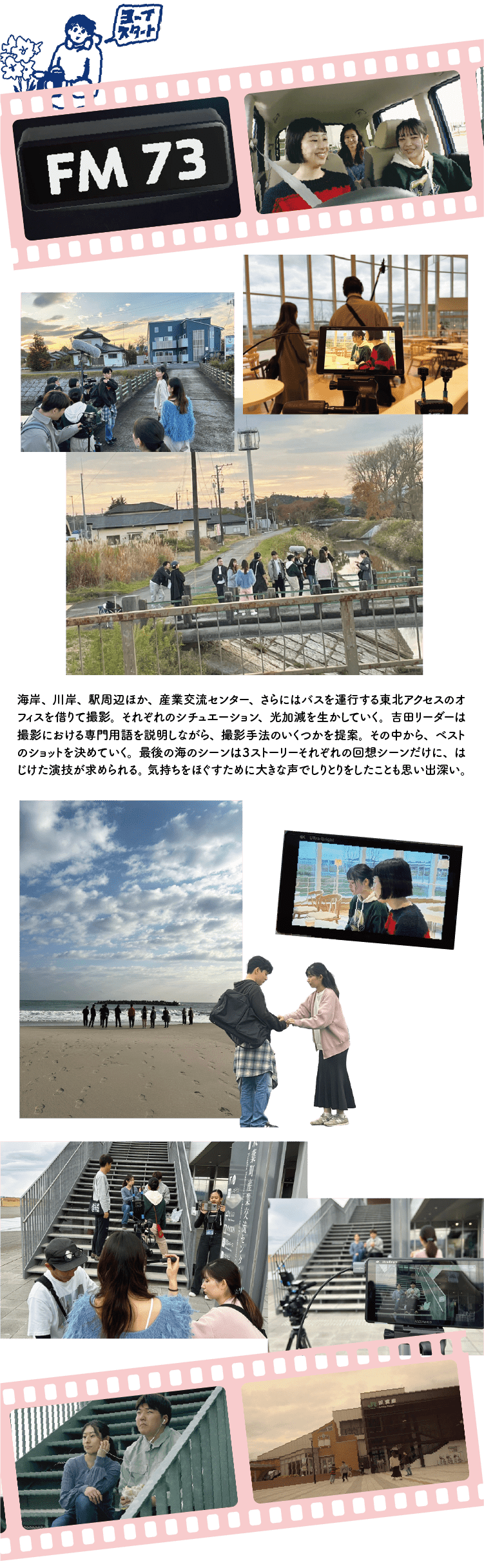

一方、Bチームは上司と新入社員、高校同窓生3人組、別れ間際のカップルと3つのストーリーが交錯。6人総出で出演、出演シーンがないときはスタッフに回るローテーションに。3人組が車に乗るシーンなど、車内の様子が外から映しにくい難易度の高い撮影にも果敢に挑戦した。カメラ位置も思い思いの場所から撮影、それぞれの個性が光る。カップルをすすきの草むらに入って撮影した柿原寛子さんは「すすきに同化し、すすきの気持ちになれた瞬間があった」と興奮気味に語った。

映画の出来を左右する編集作業。撮りだめた素材をどう生かし、

つないでいくか。専門の機器を使いながら、完成に向けての作業を進める。

その日に撮影したシーンは夕食後、各チーム全員でまずは見ることに。自らの演技を見ながら「瞬きが多い」「視線が定まっていない」など、次々と反省点があがっていく。ワイヤレスマイクで録音された音もあわせてチェックし、アフレコが必要なシーンを確認していく。今回はそれぞれのチームに編集の技術スタッフがついているだけに心強い。

どうしても現場では撮影することに集中しがちだが、編集作業をしながら「つながりをイメージしつつ、編集しやすいように考えて撮ることも大切」だと、参加者たちは編集作業を通じて学んだ。

編集は撮影した素材をどう切って、どうつないでいくかも重要だが、効果音やアフレコの収録、タイトルをどうみせていくか、エンドクレジットの入れ方、選曲など、細かな作業が必要とされる。

Aチームはカメラをフィックス(固定)して人物に寄って撮影したシーン、手持ちで被写体を回り込みながら映したシーンのほか、カーブミラーに映ったシーンをうまくつないで流れをつくることにも集中した。早朝、夜の撮影と時間がとられる中、どうしても編集作業は夜中になりがち。睡眠時間を削りながらの作業が続く。

Bチームは「波の音」がテーマになっているだけに、録音にも力が入る。ラジオから流れる「波の音」がリスナーを感動させるものでなければならない。さらに、DJブースで流れる音楽、海での回想シーンのバックに流れる音楽をどうするか。あわせて海岸での回想シーンも他のシーンと差別化を図るべく、撮ったシーンをポップに加工していった。

最終日の上映会は11時からと決まっているだけに、最後は時間との戦い。エンドクレジットに入っている名称を本部スタッフが最終確認し、なんとか間に合わせることができ、怒涛の映画づくりが無事終了した。

最終日の5日目。完成作品を関係者ほか一般のお客様に披露する、

本プロジェクト最大のイベントを産業交流センターにて開催。

過ぎてしまえばあっという間の5日間。緊張感がとぎれることのなかった映画づくり体験だったが、それを締めくくる上映&発表会が11時より開催された。会場入り口には手作りの案内板も掲示。今年は晴天に恵まれ、双葉町の人々や撮影に協力した関係者で会場は満席となった。

各チームともぎりぎりまで追加撮影やアフレコ、編集作業を行っていたため、誰もが完成作品を見ていない状況の中、映し出されたオープニング映像を会場全員が固唾をのんで見守り、作品に映し出されたドラマに盛大な拍手が贈られた。

上映後、リーダーと参加者たちが壇上に上がり、作品への思いと5日間の映画づくり体験についての感想を語った。なかには作品が完成したことで胸がいっぱいになり、涙で言葉を詰まらせる参加者も。5日間の疲れは全く見えず、やりきった充実感溢れるエネルギーに満ちていた。

Bチームの学生リーダーを務めた日高真優さんは「Aチームの感動コメントを聞いている時から涙が溢れ、自分たちの作品がまともに見られなかった」とチームの垣根を越えて苦労を労い、作品の完成を喜んだ。

双葉町の素晴らしい風景や出会った人々にインスパイアされて完成した作品、映画というモノづくりを通して、未来のまちづくりを考えるきっかけにつながった手応えを感じられる上映発表会となった。

上映会にはエキストラで出演した双葉町在住の子どもたちも参加し、最前列で鑑賞。撮影にかかわった双葉町の人たちをはじめ、一般のお客様も来場する盛況ぶりをみせた。